Lo scorso giugno Macabor Editore ha comunicato l’uscita del quattordicesimo volume di Sud. I poeti, preziosa collana di libri sulla poesia del Mezzogiorno d’Italia a cura dell’editore e autore Bonifacio Vincenzi. L’albo appena pubblicato si intitola “Sud. I poeti. Vol. 14: Clemente Di Leo e il suo acceso ed esuberante inno alla vita”, ed è appunto dedicato alla riscoperta di Clemente Di Leo, solido poeta abruzzese scomparso a soli ventiquattro anni, il 5 luglio del 1970.

Scrive il curatore nell’introduzione: <<Abbiamo dedicato al poeta abruzzese il quattordicesimo volume di Sud I Poeti perché la sua poesia lo merita ampiamente. Come meriterebbe il suo posto nella grande poesia italiana del Novecento. […] Aveva fretta di vivere “Dino”, come lo chiamavano in famiglia e gli amici, fretta di conoscere, di apprendere, di racchiudere nel breve percorso della sua esistenza, più vita, più conoscenza, più emozioni possibili. Aveva 24 anni quando è scomparso ma era un poeta complesso e già maturo.>>.

Ho contribuito al volume dedicato da Macabor a Clemente Di Leo, con una nota critica che rendo disponibile ai lettori di Bottega Portosepolto, come invito alla lettura dell’intero almanacco.

L’opera contiene una parte monografica in cui sono proposte valide testimonianze critiche e una corposa selezione di testi di cui pubblichiamo un estratto per il nostro Blog.

Hanno collaborato al quattordicesimo volume di Sud. I poeti: Maria Clelia Cardona, Maria Benedetta Cerro, Pietro Civitareale, Francesca Mariorenzi, Conny Melchiorre, Massimo Pamio, Giuseppe Rosato, Rocco Salerno, Antonio Spagnuolo, Silvano Trevisani, Antonio Vanni, Mara Venuto, Margherita Venturelli e Antonia Vetrone.

Clemente Di Leo, i luoghi, la lotta, la poesia,

a cura di Mara Venuto:

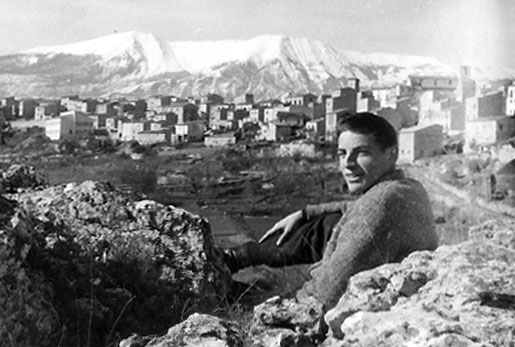

Colledimacine è un minuscolo borgo montano in provincia di Chieti, ai piedi della Maiella, definita la Montagna Madre d’Abruzzo, nella parte più impervia e selvaggia dell’Appennino Centrale. Nell’aggiornamento di Wikipedia del 2016, Colledimacine contava 204 abitanti; oggi, lo stesso aggiornamento rileva 164 residenti. Ogni anno il paese perde volti, storie familiari, perde giovinezza e radici. In una vecchia fotografia si vede Clemente Di Leo sorridere, con le spalle appoggiate a una rupe di fronte al suo paese natio, una corolla di casette chiare e tutt’attorno la montagna, con le cime aguzze perennemente innevate. Di quei panorami, che nel suo caso sono innanzitutto interiori, Dino scrive: Dirupi d’Abruzzo sono la mia reggia. / l’ho colorata d’azzurro con la mia voce / frantumata in getti di parole.[1] Questa terzina nitida rivela come la sua scrittura sia visceralmente influenzata dal rapporto, amoroso e conflittuale allo stesso tempo, con la terra natia, con la montagna interlocutrice silenziosa e a tratti opprimente, con luoghi aspri a cui erodere esperienze di vita e opportunità di crescita.

“[…] Questa è la Contea dei ginepri; / ma devi spaccare la scorza delle querce / con un pugno – tanto è la forza / per poterci vivere.”[2]:

questi versi, sonori e frantumati dall’enjambement, evocano con la potenza e lo stridore delle consonanti e delle immagini, la necessità della lotta, interiore e materiale, con i luoghi. Il giovane poeta è diviso tra impulsi centripeti e centrifughi e la poesia, se per tanti diventa occasione di ricollocazione intima attraverso l’altrove della parola, nel caso di Di Leo sembra più un obbiettivo con cui guardare la propria realtà, e un appiglio per cercare uno spazio vitale all’altezza del proprio universo emotivo (Mi sarei impiccato da un pezzo / se la parola non mi scoppiasse / quando sto camminando, nella gola.[3]).

Dino si sposta frequentemente dal piccolo borgo di Colledimacine per raggiungere Chieti, Lanciano e, più di frequente, Pescara. La costa, a un giovane figlio di rocce e neve, deve apparire un orizzonte evocativo, oltre che un luogo di più ampie occasioni.

Con il passare degli anni Clemente si fa uomo, e il suo percorso umano evolve nella direzione dell’impegno: trova lavoro come daziere e si dedica all’attivismo politico. Si lascia coinvolgere nel suo tempo, e supera la ritrosia a esporsi anche poeticamente, rinunciando agli eteronimi (Venga avanti chi si dice poeta.). Appare cosciente non solo della sacralità della poesia (“una grande signora”) ma anche della necessità di assumersene la responsabilità, integrando l’onore e l’onere del proprio dire.

Nelle ultime raccolte, Una lunga puzza, 1968, e Gilgàmesh, 1970, il messaggio si fa predominante rispetto alla rappresentazione dei luoghi natii e del proprio orizzonte esistenziale, protagonisti delle prime opere, Frammento lirico (1963) e Cimeli (1964). L’accostamento al poeta lucano Rocco Scotellaro risulta più evidente: i versi di Dino sono voce del mondo contadino che “non si arrende mai”, di una purezza sfruttata e tradita, della semplicità che diventa ferita e infine rabbia, urgenza di ascolto (Ti scrivo fra gli sterchi dei muli / tra le ortiche mosce, / appoggiato a una muraglia in sfacelo. / E coraggiose nel bianco / ti arriveranno le mie parole. [4]).

La rabbia, un tratto evidente sin nelle prime opere, e inizialmente orientata verso gli eremitici luoghi di origine, trova ora un nuovo sbocco: “Come un cane che vale / al guinzaglio di una padrona idiota / sono la vittima di un governo fantoccio. […]”[5]). In questi versi, la lingua del poeta, pur restando come in passato essenziale e coriacea, si fa più marcatamente civile, e il sentimento di rivalsa trova il suo bersaglio nella politica, incapace di rispondere alla complessità dell’uomo (“Ma il sangue è anarchico”).

I contenuti e i significati per l’autore divengono una necessità, e la riflessione sul ruolo del poeta evolve nella frattura tra verità e vanità del vivere, tra poetico e materiale (Sul tuo grugno, mio porco / s’infrange la lontananza delle stelle / l’infinità della linea retta. […] Caro, è una felicità essere animali così / senza il chiodo dei colori nella testa / senza la porta della tour Eiffel / che sprofonda davanti un vuoto / di notte e di astri, […][6]).

Negli ultimi anni, la poesia di Clemente Di Leo perde il respiro evocativo e, a tratti sognante, della produzione più giovanile. L’autore rinuncia al lirismo generato dal dialogo con la natura e il paesaggio (In alto c’è la luna d’aprile / e corre nell’aria un fremito / di giovenche sciolte / a galoppo sui colli bianchi. / È tempo di baci. [7]), per collocarsi in una dimensione dolente, con un linguaggio sempre più realistico e immagini crude. Prende spazio l’amarezza, la consapevolezza della sconfitta e dell’utopia, Dino si confronta con la vita che può deludere le premesse, i doni stessi del poeta non sembrano utili né richiesti ([…] Ragazzo, qui bisogna mutare strada / farsi attore di teatro, portiere / romanziere o qualche altra stronzata. / Lettore, scusa la pubblicità, / se ti serve un cane di razza / o un poema da cerimonia, / dico sul serio, scrivimi, / eccoti l’indirizzo: / Clemente di Leo, 66010 Colledimacine CH […][8]).

Nonostante la disillusione, nei versi di Di Leo comunque non vengono mai meno la necessità della poesia e la consapevolezza del suo potere, che emergono come sprazzi di luce nei testi: “Poesia, ti ho in mano come una mela marcia / ma se ti lancio, brilli come una cometa […]”[9]. Nell’’integrazione interiore delle contraddizioni, e nella certezza di essere un poeta, giunge a compimento il processo di maturazione personale e poetica di Dino.

Sulla morte, che lo coglierà prematuramente, scrive versi specchiati, consapevoli, “Educate i bimbi alla morte. / È irreale l’unica cosa vera / ma lì scoppiano i colori della vita / da lì ogni uomo è un atleta.[10]”: una quartina in cui riaffiora una semplicità complessa, forse uno dei tratti più distintivi della poesia dell’autore di Colledimacine, l’attitudine a comunicare con parole popolari una profonda comprensione, la sapienza del vivere quotidiano.

[1] Dirupi d’Abruzzo, da Frantumi di una reggia azzurra, Fratelli Muscente Editori, 1966

[2] La Contea dei ginepri, ibidem

[3] Venga avanti chi si dice poeta, da Una lunga puzza, Edizioni dell’autore,

1968

[4] Lettera, da Una lunga puzza, Edizioni dell’autore, 1968

[5] Come un cane che vale, da Una lunga puzza, Edizioni dell’autore, 1968

[6] Sul tuo grugno, mio porco, da Gilgàmesh, Edizioni “La Madia”, 1970

[7] In alto c’è la luna d’aprile, da Frantumi di una reggia azzurra, Fratelli

Muscente Editori, 1966

[8] Il cappello di canapa, da Una lunga puzza, Edizioni dell’autore, 1968

[9] Poesia, da Una lunga puzza, ibidem.

[10] La morte, da Poesie, Bastogi, 1985

Selezione di poesie di Clemente Di Leo tratte da: Sud. I poeti. Vol. 14: Clemente Di Leo e il suo acceso ed esuberante inno alla vita, a cura di Bonifacio Vincenzi, Macabor Editore 2023:

da Frantumi di una reggia azzurra, 1966

La Contea dei ginepri

Sette ginepri, un ciuffo di margherite,

nibbi che striano l’aria

un fosso d’acqua dove non pesca l’uomo,

fanciulle un attimo, i silenzi sacri.

Questa è la Contea dei ginepri;

ma devi spaccare la scorza delle querce

con un pugno – tanto è la forza

per poterci vivere.

*

Dirupi d’Abruzzo

Dirupi d’Abruzzo sono la mia reggia.

l’ho colorata d’azzurro con la mia voce

frantumata in getti di parole.

da Una lunga puzza, 1968

Lettera

Ti scrivo fra gli sterchi dei muli,

tra le ortiche mosce,

appoggiato a una muraglia in sfacelo.

E coraggiose nel bianco

ti arriveranno le mie parole.

*

Venga avanti chi si dice poeta

Venga avanti chi si dice poeta.

Qui lo voglio vedere

sui colli o sull’asfalto

nella sua maniera di fare e di dire.

Inganna la qualità della carta

e della china, l’impostazione tipografica.

Mi sarei impiccato da un pezzo

se la parola non mi scoppiasse

quando sto camminando, nella gola.

da Gilgàmesh, 1970

Sul tuo grugno, mio porco

Sul tuo grugno, mio porco

s’infrange la lontananza delle stelle

l’infinità della linea retta.

Seduto nella mangiatoia

soffice d’erba medica

ti metto i piedi dondolanti sul dorso

godendomi la canzone

che tu soffi nel truogolo.

Succhia e canta!

Io intanto allungo il braccio

rubo le mele dalla tazza dei conigli

me le mangio e ti butto i torsi.

Caro, è una felicità essere animali così

senza il chiodo dei colori nella testa

senza la porta della tour Eiffel

che sprofonda davanti un vuoto

di notte e di astri.

E ho ricominciato questo discorso da ergastolani.

Porco, tu mangi, io mangio e parlo.

Non sono genuino come te

mi fece una pasta gommosa avida di attacchi

e qui c’è poco da attaccare

se non i venti

le cattedrali rosso-oro delle nuvole.

Insomma un decifit di malformazione

una bolla di sapone scordata nella carne

caro mio maiale, ci separa.

*

Sole

Sole, palla di zucchero

non si muove una foglia.

Cantano due tre cicale

e le api, indugiano a staccarsi

baciucchiano e ribaciucchiano i fiori.

Sono felici anche i miei calzoni

imbrattati di verde.

Io dormo e mi chiamo Nessuno.

da Poesie, 1985

La mia arpa ai limiti del mondo

Quest’arpa composta con rami di salice

quando non sapevo che fare

– morire o dormire sui prati –

conosce i riflessi delle mie dita carnali.

Ha vibrato silenziosa e magnifica

sulle cassette rosse delle api in calore

e tra le foglie fetide

degli stagni in decomposizione;

ha saputo la grazia delle acque di Colonia

sotto gli orecchi bianchi

ed il fetore delle mie scarpe contadine;

ha girato e scoperto i quattro lati

del tronco e della luna che mi faceva sognare

godere e soffrire. Ora sta oltre ogni

posizione: e suona e non suona ad un tempo

per non essere voce o silenzio.

Clemente Di Leo (o Dino, come lo chiamavano in famiglia e gli amici) nasce a Colledimacine (CH) il 30 marzo del 1946. Affetto da una grave cardiopatia fin da bambino, nel 1958 è costretto a interrompere la scuola media a causa delle sue precarie condizioni di salute. Nel 1963 stampa a spese proprie la sua prima silloge, Frammento lirico. Nel libro ricorre a diversi pseudonimi: il primo è quello di Massimo Rocovic come fantomatico autore; poi Leo Fosco, come prefatore; e, infine, usa il suo nome solo come Clemente Di Leo Editore. Stessa operazione ripete l’anno dopo quando stampa, sempre a sue spese, «Capolavori letterari», un foglio letterario dove compare sempre lui come editore, e come Leo Fosco nella veste di critico e il fantomatico poeta quindicenne Massimo Rocovic.

L’espediente lo ripete ancora nel 1964 nella pubblicazione della sua raccolta Cimeli. Soltanto nel 1966 con l’uscita di una terza raccolta, Frantumi di una reggia azzurra, Di Leo decide di comparire con il suo nome e cognome come autore. Nel 1970 partecipa con il poemetto Gilgamesh al concorso letterario “La madia d’oro” a L’Aquila e si aggiudica il primo premio. Il poemetto, insieme ad altre 27 poesie, verrà poi pubblicato, a cura dell’organizzazione del premio. Quello stesso anno Di Leo si candida alle elezioni provinciali con il PSDIUP, ma non viene eletto. Il 4 luglio del 1970, Di Leo, di ritorno dall’Aquila, dove si era recato per ricevere il Premio “La madia d’oro”, volle festeggiare questo evento felice con i suoi amici. A causa delle sue condizioni di salute quei festeggiamenti gli furono fatali. Clemente Di Leo morirà a Colledimacine la mattina del 5 luglio 1970, a soli ventiquattro anni.

In copertina una fotografia privata di Clemente Di Leo, fonte: http://www.clementedileo.it/

Lascia un commento