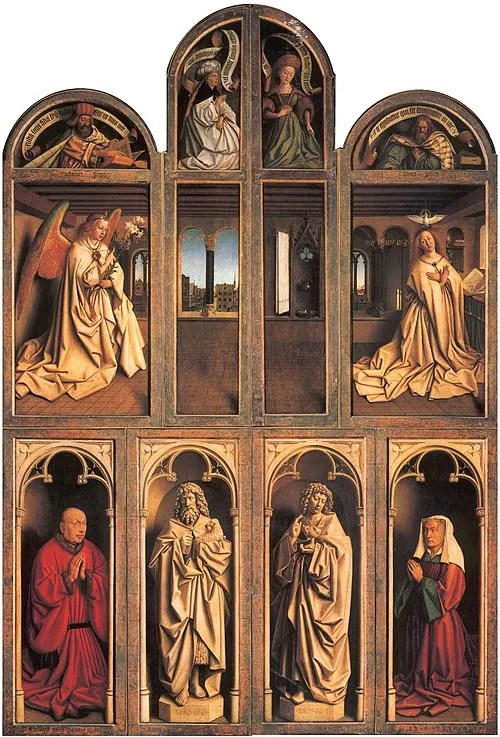

Polittico dell’Agnello Mistico, o Polittico di Gand, di Jan van Eyck (immagine tratta dal web)

Nota a cura di Pietro Romano

In che cosa risiede il senso della lettura della poesia oggi? L’interrogativo con il quale ha inizio il mio intervento presuppone un dubbio di fondo che, se analizzo, mi spaventa. È la parola “senso” a incutermi timore: perché infatti qualcosa dovrebbe avere valore solo se di per sé assume connotazioni di senso? Quel che invece appare insensato non può stimolare allo stesso modo una tensione speculativa, una spinta alla ricerca? Leggere poesia oggi potrebbe anzitutto implicare di per sé un’ipotesi che non sempre contempliamo, quella di accogliere l’insignificanza e la perdita di valore che il mondo odierno sembra restituirci attraverso certe narrazioni. L’ombra di una vita precaria, dell’assenza di orizzonti di progettualità, il dramma della mancata risoluzione del proprio Sé e di rapporti talora qualitativamente non soddisfacenti, di una quotidianità implosa e lacerata da contraddizioni politiche globali, sono tutti potenziali aspetti che impediscono alla vita di fiorire, di espandersi. E allora, si torna al quesito iniziale: perché leggere poesia in un mondo nel quale sembrano non contare l’introspezione, lo stupore dinanzi alle cose, il desiderio di ampliare gli orizzonti della propria esperienza umana?

“Sotto gli occhi dell’Agnello”

Di recente, Franca Alaimo mi ha fatto dono di un libro misterioso, “Sotto gli occhi dell’Agnello” (Adelphi, 2022), di Roberto Calasso, un libello ibrido, al confine tra prosa poetica e aforisma, indagine filosofica e misticismo. Calasso si profonde in un’esegesi sul Polittico di Gand, di van Eyck nella quale campeggia, misteriosa e assoluta, la figura dell’Agnello, bestia sacrificale e metafigura attinente a un’idea di origine:

“Tutto comincia con l’Agnello dell’altare di Gand. È il primo essere adorato, integro, candido. Ed è il primo essere che viene ucciso. Nessuno ha detto perché”.

E poco dopo:

“L’Agnello è già ferito. Il sangue sgorga dal suo petto in una coppa che poggia su un panno bianco, e il panno bianco copre un cassone. Che cosa c’è dentro il cassone? Chi ha ferito l’Agnello? Nessuno lo ha detto”.

L’Agnello è, per Calasso, prefigurazione di qualcosa che non si è ancora compiuto e che fa precipitare l’esistenza umana nella non risoluzione:

“Prefigurare è diverso che attuare. Affondare una lama in un corpo è diverso dal dire che un giorno qualcuno affonderà una lama in quel corpo”.

L’esistenza umana è tutta sorretta da un vuoto d’oblio su cui si regge il mistero stesso dei testi biblici. Infatti, il suo senso è come andato ineludibilmente perduto lungo l’asse del tempo. Questo il fulcro tematico attorno al quale orbita lo sguardo dell’autore. L’urgenza della domanda si esplica peraltro attraverso la volontà di fondere l’esegesi dei testi biblici con le arti e il loro modo di rappresentare l’enigma, quel vuoto d’oblio cui facevo pocanzi riferimento. Il Polittico di Gand conduce Galasso verso un’ipotesi ulteriore, secondo cui l’esistenza possa derivare essa stessa da un sacrificio:

“Giovanni Battista non poteva essere più rapido, quando incontrò Gesù: il mondo è gravato da un peccatum e occorre un agnello per eliminarlo. Come? Lasciandosi uccidere. Ma questo Giovanni non disse”.

L’origine di tale sacrificio procede, nella sua non risoluzione, l’asse delle generazioni e del tempo:

“L’Agnello additato da Giovanni Battista in Gesù erompe nell’Apocalisse. Passano i secoli e riappare, intatto, nel Polittico di Gand. Ora non ha più intorno un groviglio di mostri che si alternano nelle distruzioni. Ora tutti convergono verso di lui per venerarlo. Si odono solo gli angeli musicanti. Nessuno indica la ferita nell’Agnello, il foro da cui continua a sgorgare e schizzare il sangue”.

Negli “occhi dell’Agnello” si condensa tutto quanto l’incompiuto. Lo sguardo dell’Agnello è la lingua dei rovesci:

Nell’Apocalisse si legge:

“Tu sei degno di ricevere il libro

E di aprirne i sigilli,

poiché sei stato uccis

e hai riscattato per Dio con il tuo sangue

uomini di ogni tribù, lingua, popolo, nazione;

e regneranno sulla terra”.

L’Agnello conosce ciò che il Veggente conosce. Ma nessun altro lo può. È l’ordine del mondo e al tempo stesso il suo destino. Non c’è nulla che vada oltre.

“L’arte di non credere a nulla”

La poesia non chiede di assolvere a uno scopo; piuttosto, essa rammenta all’uomo il non senso, l’atonia di domande insolute attorno a cui riarde il mistero stesso dell’esistenza. Così, Raoul Schrott, per i tipi di Crocetti e nella traduzione di Federico Italiano, propone al pubblico “L’arte di non credere a nulla”, opera nella quale la parola poetica assume compiutezza proprio nell’assenza di senso. Il testo è un prosimetro nel quale prose poetiche a carattere filosofico si alternano a una versificazione incisiva e allucinata a un tempo. L’insignificanza diventa suggello di una vitalità che si discopre nella tremenda bellezza della casualità:

il mondo è imperfetto · è nato da casuali traiettorie di corpuscoli che si scontravano o si combinavano tra di loro – finché non comparvero sole terra e luna insieme a un po’ di etere che s’alzò per formare le stelle – mentre la terra veniva frammentata in territori del caldo e del freddo · deserti e mari · monti e foreste

L’incipit, dai connotati lucreziani, attinge a un repertorio di interrogativi connaturati all’esistenza stessa dell’essere umano. Il clìnamen, ovvero la deviazione casuale che determinerebbe l’aggregarsi e il disgregarsi degli atomi nel cosmo, è la legge interna alla versificazione di Schrott, in cui le parole convergono e collidono tra loro squadernando sulla pagina la combinazione dei possibili. Del resto, anche lo stesso Italiano, in nota, precisa:

Sappiamo dell’esistenza di una sottile stampa dal titolo De arte nihil credendi (Sull’arte di non credere a nulla). Contiene ritratti critici di cattolici, papisti, ugonotti, anabattisti, libertini e atei, raccolti con lo scopo di delineare una posizione gnostica che consideri Dio come l’universalità di ogni conoscenza che l’uomo può acquisire, attraverso la sua intelligenza, circa esseri e cose. L’autore era il ventiquattrenne Geoffroy Vallée, che fu immediatamente incarcerato a Parigi dopo la sua pubblicazione, accusato di blasfemia e già la mattina successiva, il 9 febbraio 1574, condannato all’impiccagione e successivamente, ancora mezzo vivo, bruciato sul rogo […] L’arte di non credere a nulla fa parte di un piccolo canone di letteratura atea che inizia con un’insinuazione. […] La scrittura inizia con un senso di stretta alla gola; prima ancora di ogni frase, essa crea un tono. Queste poesie acquisiscono voce attraverso la rima pura quale spazio di risonanza dei mosaici. Dove questi compongono figure con tasselli di pietra, i versi attingono al cassetto tipografico delle di rime possibili, offrendo loro svolte sorprendenti o inevitabili per concluderli in un tutto – simile al frammentario accostamento di un mosaico che assume una forma solo nella distanza. Alcune rime si ripetono, come tessere, in altre configurazioni: alcune idee si sviluppano in strofe successive, per acquisire altre valenze nei loro contesti. Infondere vita a tutto quel campo di parole, cui la storia della lingua conferì sostanzialmente la stessa efficace coloritura sonora nel corso dei secoli, equivaleva al paesaggio musivo di Sant’Apollinare in Classe che venne composto con pochi colori e ha preservato nonostante il realismo che lo caratterizza una dimensione allegorica. Se Dio appare in questi versi, ciò avviene non solo perché le personificazioni, metafore e analogie della dizione poetica recano in sé un gesto metafisico, ma anche perché la sua idea ci si presenta come una stilizzazione delle casualità e delle indeterminatezze della vita. Essa rappresenta un’abbreviazione per l’incommensurabile totalità della natura e abbozza, per le costanti e mutevoli costellazioni della vita, un centro privo di consistenza. Un unico punto, una singola figura, che contenga ogni cosa, non esiste. Ci sono linee di fuga che ripetutamente affiorano, che si estendono attraverso le pagine, senza produrre una forma onnicomprensiva. Se c’è qualcosa che unisce tutti questi contorni è un’attitudine che cerca di trovare bellezza nel fallimento – per trarne una morale.

Il mondo stesso, ne “L’arte di non credere a nulla”, è l’esito della combinazione di frammenti corpuscolari, aggregatisi secondo principi di casualità e indeterminatezza:

le preghiere nel sottobosco · questo balbettio

delle nostre parole si dissolve nell’eco delicata

della figura sacra che stende le braccia verso l’alfa e l’omega

del globo terrestre · consegnarsi a un sovrano supremo

vedersi in lui mentre si muore sarà sempre solo

immaginazione:

una realtà di vetro fuso

schegge di metallo e sasso

così come la verità a cui ci affidiamo ora

un mosaico è fatto di particelle elementari – pietrisco

che componiamo per creare il mondo · carne e ossa

fin nelle stelline del centocchio e tra i rovi del pungitopo ·

cromatura intangibile

noi in questa redenzione ugualmente soli con noi stessi

ravenna 13 I 14

L’essere umano governa l’indeterminatezza della sua condizione attraverso l’elaborazione di leggi e convenzioni che alimentino l’illusione che l’esistenza abbia senso di per sé, come il tempo:

crediamo di vivere il tempo: ma questo è sbagliato · ognuno vive solo istanti – istanti di esperienza · schiocca le dita: ecco un’immagine – un attimo · schioccale ancora – e c’è di nuovo solo un momento · pensi che uno segua l’altro ma questa è un’illusione: ti ricordi solo nel secondo momento del primo · tuttavia questo ricordo non è un’esperienza del tempo che passa: il ricordo del primo momento è solo parte dell’esperienza del secondo · tutto ciò che viviamo – tutto ciò che è reale – sono singoli istanti

Il tempo è proiezione della solitudine umana, fondamento su cui l’uomo ha eretto edifici di senso e memoria:

la fotografa

gli occhi ti diventano di ghiaccio · mi guardano attraverso

le lenti

dell’obiettivo e si mettono in posa – il sorriso storto

espressivo o pieno d’anima · sciocco · come disinteressati

assenti

davanti all’eternità in cui credono di essere catturati a

ogni scatto

come se la vita si potesse giustificare con delle pose

mentre io cerco ciò che concedono solo a sé stessi

il momento della non simulata presenza

spulciando tra tutto questo fingere

a volte lo colgo mentre si voltano

per vedere la faccia che stanno

perdendo: arrossendo · arrabbiata · una sorta di passione

nella sconfitta · nulla di straordinario – eppure una

fototessera

del privato · dalla quale con impensata risoluzione

qualcosa di noi emerge lievemente quasi

come la luce che annerisce l’argento

poi devo solo pensare al tipo d’inquadratura

che catturi questo bagliore · è un pugno

al cuore vedere quanto siamo nascosti

quanto effimeri siamo davanti a questi sfondi di muri e narcisi

e quanto poco sappiamo mantenere il nostro contegno

Ne “La camera chiara” Roland Barthes evidenzia come la fotografia permetta di cristallizzare l’istante colto nel suo flusso temporale: è in quel momento, infatti, che vita e morte convergono, ciascuna bloccata in potenza. L’esistenza umana può riconoscersi pertanto solo nell’accettazione dell’effimero:

le foglie si confrontano: quando il vento apre il verde del fogliame lo si vede balenare sotto di esse come da uno specchio · si può dire solo una millesima parte di ciò che si è osservato · e poiché bisogna dubitare di tutto non c’è quasi ragione di pensare al futuro: c’è solo il questo e l’adesso · e tutto non è compiuto in ma da questo momento – qui nella tua mano.

L’alterità è percepita come “evento” vissuto nel flusso delle cose che scorrono. Tutto soggiace alle leggi del provvisorio e dell’indeterminato, che neppure le parole possono restituire integralmente:

le parole non significano nulla – “vano” non distingue con le sue lettere tra futile e narcisistico · tra dubbio e certezza: la sventura di un individuo risiede nella sua ignoranza di quanto gli accada e come si senta realmente