Nell’intervista che segue Roberto Maggiani ci parla del suo ultimo libro, Poscienza (Il ramo e la foglia edizioni, 2024), e del rapporto fra il linguaggio poetico e il linguaggio scientifico.

1)Nella sezione finale di Poscienza, edito da Il ramo e la foglia edizioni, il cui titolo è Postfazione|Nota, nel testo Postfazione possiamo leggere queste tue parole:

“Il motore primo di questa scrittura è l’idea di smembrare le lingue letteraria e scientifica al fine di trovare | nello spazio caotico permeato dai loro frammenti | gli elementi per comporre una nuova lingua comune (nascente proprio dalla sovrapposizione delle loro specifiche modalità espressive) e stabilire una rinnovata unità tra le discipline umanistiche e scientifiche : terra di mezzo tra i loro particolari modi di agire, l’una metafora dell’altra. Amen.”

Partendo da questa riflessione ti chiedo perché, secondo te, si è diffusa l’idea che le discipline umanistiche e quelle scientifiche siano collocate in due territori disgiunti.

R. È semplicemente un fatto storico, nell’antichità la filosofia, la matematica (meglio sarebbe dire la geometria) e la scienza erano intimamente legate tra loro, erano un tutt’uno che ha permesso lo sviluppo di buona parte della conoscenza umana sul mondo naturale, ma che spesso definiva e si riferiva a una sorta di dimensione di purezza soprannaturale. A un certo punto, nello sviluppo del pensiero, direi intorno al quindicesimo secolo, le discipline filosofiche e scientifiche hanno iniziato a separarsi a causa, anche e soprattutto, della definizione di un metodo scientifico ben preciso che induceva ad approcciare il reale in un modo nuovo e molto razionale, con l’ausilio di esperimenti e matematica che andava via via specializzandosi a definire teorie capaci di descrivere i fatti del mondo fisico con grande precisione. Insomma, si andava ben delineando la scienza, che si caratterizzava decisamente rispetto alla filosofia e ad altre discipline, diventate poi delle pseudoscienze, come ad esempio l’alchimia e l’astrologia. Nel tempo, fino ad oggi, c’è stata una grandissima specializzazione all’interno della scienza che ha fatto sì che si separasse in vari rami, ognuno ben definito e quasi indipendente dagli altri se non fosse per il metodo scientifico comune e interazioni concettuali necessarie. Vorrei aggiungere che dall’inizio del Ventesimo secolo è stato necessario utilizzare una forte componente immaginativa ed estetica all’interno della fisica – che potremmo pensare come la scienza madre anche di tutto lo sviluppo tecnologico – perché i fatti del reale, che ha dovuto iniziare ad affrontare, a capire e a descrivere, sfuggivano al senso comune; si pensi agli scienziati che hanno dovuto indagare le dimensioni infinitamente piccole o infinitamente grandi del reale, cercando di interpretare fatti naturali indescrivibili nel contesto della fisica classica, mi sto riferendo alla fisica quantistica e alla cosmologia relativistica. Insomma, non è stato facile per i fisici capire certe cose, hanno dovuto ricorrere anche al loro senso estetico, per sviluppare delle equazioni buone, e alla loro fantasia, per interpretare ciò che le strane equazioni predicevano. Si pensi al grande fisico inglese Paul Dirac, Premio Nobel nel 1933, che scrisse: «Il ricercatore, nel suo sforzo di esprimere matematicamente le leggi fondamentali della Natura, deve mirare soprattutto alla bellezza». Fu lui a scrivere un’equazione tra le più belle della fisica e grazie alla quale fu possibile predire l’esistenza dell’antimateria. Per i più curiosi eccola qui:

Questa è una pagina che la descrive nelle sue varie parti:

2)I testi, da te definiti anche poscienzìe o poscienzesie e raccolti all’interno del tuo ultimo libro, Poscienza,sono densi di simboli grafici di varia natura: alcuni di questi sono molto simili ai caratteri che può riprodurre anche la tastiera di uno smartphone, altri sono presi in prestito dalla matematica e li utilizzi per scrivere formule all’interno di alcuni testi poetici, ma non solo. Parentesi, linee di frazione, elevamento a potenza possono trovarsi anche in mezzo alle parole. In questo modo generi una scrittura che, dal punto di vista della grafica e del significato, è molto complessa. La presenza di tali notazioni all’interno dei versi induce il lettore a procedere con attenzione incoraggiandolo a trovare relazioni e a rielaborare mentalmente ciò che viene espresso. Non sempre abbiamo questo atteggiamento mentale quando ci accostiamo alla poesia. Presumo, e tu stesso lo dichiari nella nota posta alla fine del libro, che prima di approdare a questa scrittura ci sia stato un lungo e duro lavoro. Ci vuoi spiegare, per sommi capi, che tipo di lavoro è stato?

R. Questa tua frase: «La presenza di tali notazioni all’interno dei versi induce il lettore a procedere con attenzione incoraggiandolo a trovare relazioni e a rielaborare mentalmente ciò che viene espresso», mi colpisce perché rivela un’attenta lettura del libro da parte tua ma soprattutto rivela il legame tra poesia e poscienzìa o, semplicemente, rivela la natura della poesia e quello che dovrebbe fare un lettore che volesse leggere poesie e cioè: fare estrema attenzione ai legami che si creano tra le parole e tra i versi, i quali possono essere legami mutevoli e dunque, a seconda di come si legano tra loro, possono restituire significati diversi, più generali o più puntuali. In questo libro, Poscienza (nel libro spiego la scelta di questo neologismo), ricorro a simboli che vogliono evocare l’aria di un libro scientifico, non solo per simpatia verso le pubblicazioni scientifiche e per una estetica della simbologia scientifica, che personalmente trovo affascinante, ma anche per necessità espressiva: le parole e i versi si legano per restituire dei significati e un ritmo sonoro, una musicalità; ma non solo, le parole si dispongono nella pagina con l’intento di realizzare una coreografia e anch’essa rimanda a dei significati, proprio come una danza o come una scenografia teatrale. Di fatto le poesie di Poscienza possono essere lette senza conoscere nessuno dei simboli usati, alcuni dei quali sono matematici ma altri sono totalmente inventati, e senza pensare alla disposizione delle parole nella pagina, tuttavia, la disposizione delle parole e i simboli presenti cospargono il testo di un senso di profondità e di estetica che rimandano alla descrizione del mondo per mezzo di un linguaggio che molto spesso è ignorato dal grande pubblico, quello scientifico. Inoltre, il linguaggio scientifico apre spesso a un pensiero filosofico, la scienza porta con sé riflessioni sull’esistenza. Aggiungo: le parole si legano come atomi a dare origine a molecole, ecco allora che nel testo puoi trovare parole, che sono come atomi, legate ad esempio in questo modo: ma si st(a_a)ttenti [almeno si cerca], e tali legami danno vita a molecole di parole che nell’insieme assumono la stessa importanza di una molecola fatta di atomi; sappiamo che le molecole hanno proprietà ben differenti dagli atomi che le costituiscono, avviene una sintesi che trascende i singoli componenti. E le parentesi usate danno una necessità al testo, infatti, certe frasi tra parentesi potrebbero essere anche non lette ma se lette aiutano a penetrare più a fondo nel pensiero del poeta, inducendo a riflessioni ulteriori.

Ma a tutto questo non si deve pensare quando si legge Poscienza, ci si deve altresì immergere nel fluido termale che lo costituisce e goderne; certo, è un libro che non può essere amato/apprezzato da chi dalla poesia si aspetta solo del sentimentalismo o chi cerca una poesia “convenzionale”. E vado a concludere dicendo che questo Poscienza ha una forte componente ironica, nei confronti della vita in generale ma anche della scienza, ma ci sono anche passaggi molto drammatici. Se qualcuno cerca la commozione del cuore la trova ma anche grande commozione intellettiva. Scrivere questo libro è stato molto divertente, quindi rispondo alla tua domanda: «che tipo di lavoro è stato?», è stato un lavoro divertente in cui nello scrivere avevo in mente prioritariamente questo: «Mi voglio divertire». E questo atteggiamento è passato al lettore, perché in molti mi hanno detto che nella lettura si sono anche molto divertiti.

3)Memoria, pensiero, fantasia. Che ruolo hanno all’interno della tua vita di poeta e di uomo di scienza?

R. Senza memoria non c’è apprendimento, sviluppo, strategia, evoluzione del pensiero; dunque, la memoria è fondamentale, sia come uomo sia come poeta. La memoria è il tesoro invisibile, puoi possederne molto ma nessuno saprà mai quanto. Noi stessi non sapremo mai quanto peso ha realmente nelle nostre azioni quotidiane, dalle più semplici e spontanee alle più elaborate, o nel formulare le nostre opinioni e i nostri pensieri. Il pensiero invece struttura la memoria, la organizza e ne crea di nuova, il pensiero va lasciato libero di percorrere strade inconsuete, è capace di condurti nelle varie dimensioni dell’esistenza e di renderti triste o allegro a seconda di come interpreta i dati che gli arrivano per mezzo dei sensi. La fantasia. Senza, la vita sarebbe una distesa piatta, sempre uguale a sé stessa, è grazie ad essa se in certi momenti riusciamo a resistere e ad affrontare le avversità o a scoprire cose nuove e a pensare a strategie esistenziali e descrittive totalmente innovative. Insomma, sono tre caratteristiche necessarie all’esistenza e dunque all’arte. E penso che memoria, pensiero e fantasia, in misura diversa appartenga anche agli animali, ai gatti certamente. Grazie per le tue domande.

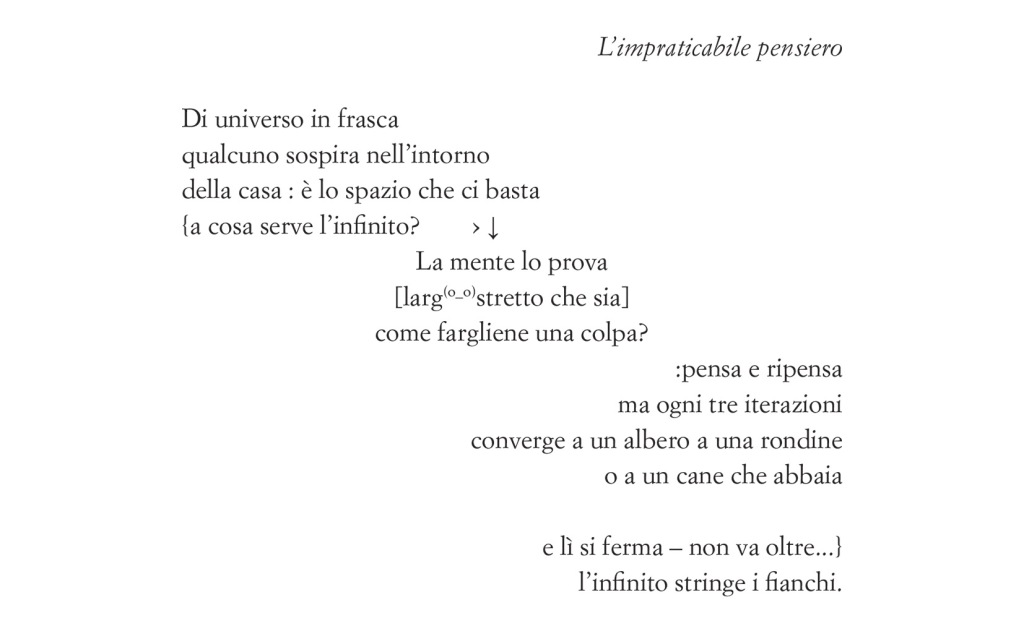

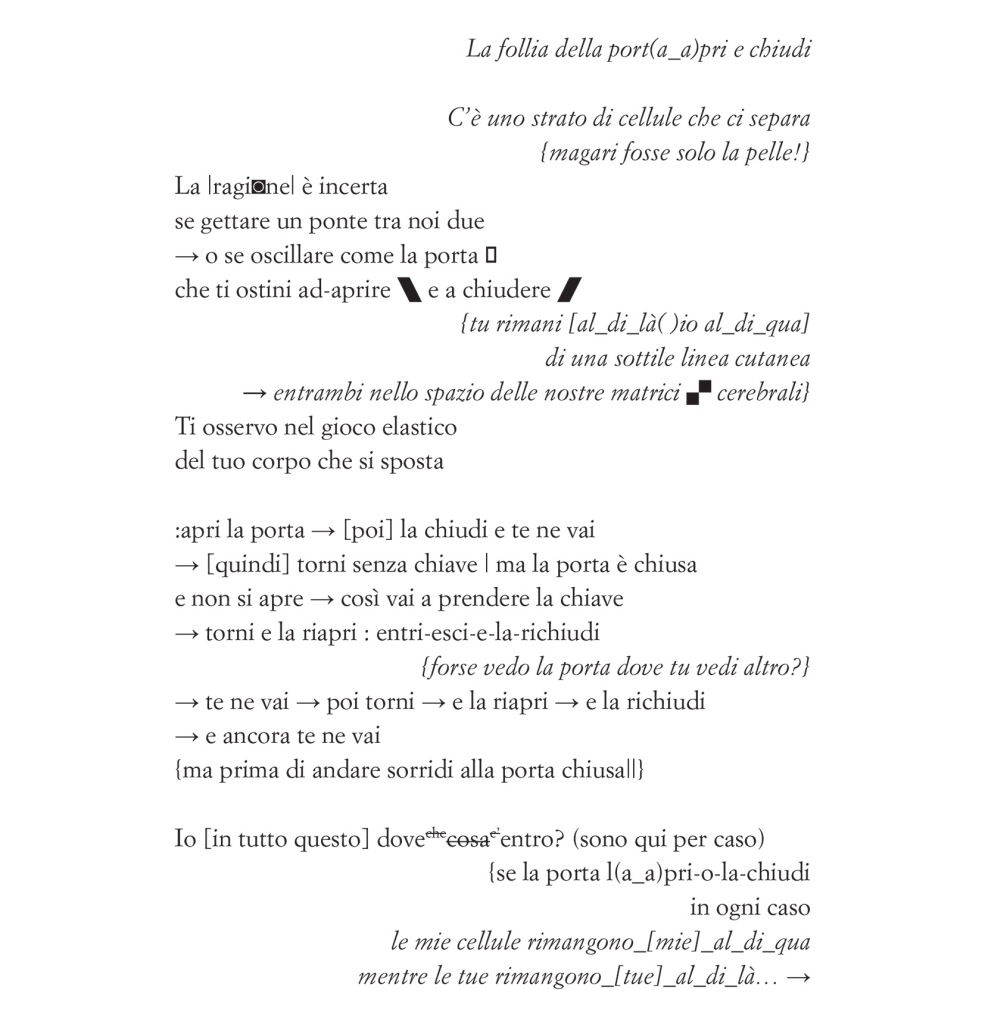

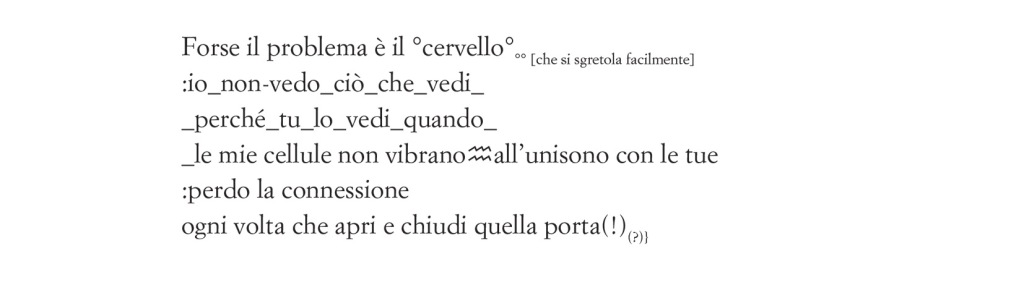

Dal libro:

**

**

**

https://www.ibs.it/poscienza-libro-roberto-maggiani/e/9791280223340

Roberto Maggiani è nato a Carrara nel 1968, dal 2001 vive a Roma, dove insegna. Laureato in Fisica all’Università di Pisa, ha conseguito un Master in Scienza e Tecnologia Spaziale all’Università Tor Vergata di Roma; si è occupato di divulgazione scientifica, con articoli pubblicati su rivista, e del rapporto tra poesia e scienza. Tra le sue opere in versi, si segnalano: “Sì dopo sì”, Edizioni Gazebo, 1998; “Forme e informe”, Edizioni Gazebo, 2000; “L’indicibile”, Fermenti Editrice, 2006; “Angeli in volo”, Edizioni L’Arca Felice, 2010; “Scienza aleatoria”, LietoColle, 2010; “Navigazioni incerte”, LaRecherche.it, 2011; “Nella frequenza del giallo”, LaRecherche.it, 2012; “Spazio espanso”, LaRecherche.it, 2013; “La bellezza non si somma”, Italic, 2014; “Marmo in guerra”, Edizioni la Grafica Pisana, 2014 (con fotografie di Paolo Maggiani); “Angoli interni”, Passigli, 2018; “Poscienza”, Il ramo e la foglia edizioni, 2024. In prosa: “L’ordine morale del Paradiso”, LaRecherche.it, 2015; “Affinità divergenti”, Italic pequod, 2018. Di saggistica: “Poesia e scienza: una relazione necessaria?”, Edizioni CFR, 2011.Tra le antologie curate si segnala: “Quanti di poesia”, Edizioni L’Arca Felice, 2011. Sue poesie, articoli, traduzioni dal portoghese e interventi critici sono stati pubblicati su varie riviste e antologie. In particolare, si segnalano le seguenti traduzioni di poesie dal portoghese, curate per Il ramo e la foglia edizioni: “Poco allegretto”, Manuel de Freitas, 2021; “Il giardino di Sophia”, Sophia de Mello Breyner Andresen, 2022. La sua opera poetica ha ricevuto vari riconoscimenti.